Ähnlich wie ein Prisma bricht auch die irdische Atmosphäre das Licht. Die Brechung ist umso stärker, je näher das Objekt am Horizont steht. Die unterschiedlichen Wellenlängen sind von der Dispersion unterschiedlich stark betroffen. Blau bricht sich stärker als Rot und dies führt zu Farbsäumen die grade bei den Planeten sehr auffällig sein können. Selbst bei einer perfekter Optik ist an den Rändern des Scheibchens ein roter und blauer Farbsaum zu sehen. An den Profisternwarten wird schon seit Jahrzehnten ein Atmosphärischer Dispersions Correktor (ADC) verwendet, der mit einem Prisma den natürlichen Farbsaum korrigiert. Ein ADC lohnt sich besonders dann, wenn die Optik groß und das Seeing perfekt ist. Im Amateurbereich setzten sich die ADCs nur langsam durch, da unter den mäßigen Seeingbedingungen in den gemäßigten Breiten erst ab etwa 40 Grad Horizontabstand eine Beobachtung sinnvoll ist. Leider gehen die Planetenbeobachter in den nächsten Jahren schweren Zeiten entgegen. Saturn, Mars und Jupiter haben eine negative Deklination und werden in den kommenden Jahren stets weniger als 40 Grad über dem Horizont stehen. Das hat den Markt beflügelt. Während in der Vergangenheit der preiswerteste ADC über 300 Euro gelegen hat, gibt es nun vom Hersteller ZWO ein neues Modell das nur halb soviel kostet. Erste Tests zeigten eine gute optische Qualität.

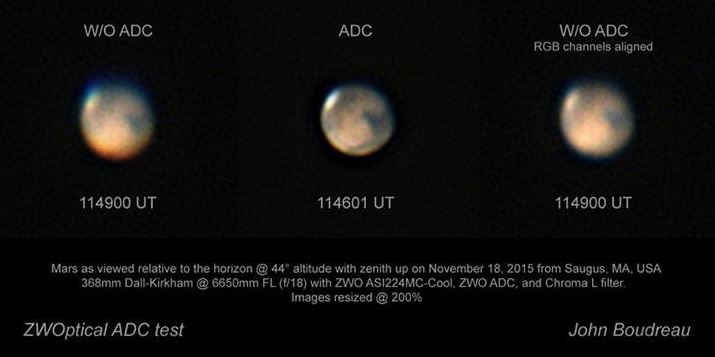

Beim Einsatz wird zunächst mit hoher Vergrößerung die Lage des natürlichen Farbfehlers überprüft. Dann wird der ADC eingesetzt und die beiden Schrauben werden maximal auseinandergezogen. Der ADC produziert nun selbst einen starken Farbsaum. Der ADC wird nun zusammen mit dem Okular solange im Auszug gedreht bis der blaue Farbsaum an der Position liegt, wo vorher der natürliche rote Farbsaum gelegen hat. Zum Schluss werden die beiden Schrauben gleichmäßig zueinander verschoben bis der Farbfehler verschwunden ist. Es lohnt sich die Lage des ADC und der beiden Schrauben zu notieren. Bei der nächsten Beobachtung des Objektes hat man dann die passenden Voreinstellungen und erreicht schneller ein optimales Ergebnis. Die ADCs werden hauptsächlich in der Planetenbeobachtung verwendet, doch auch bei der Beobachtung von Doppelsternen kann der Einsatz lohnenswert sein. So ist z.B. Sirius-B mit einem ADC deutlich leichter zu erkennen. In der Fotografie erlaubt der ADC die Verwendung von Farbkameras. Die gängigen Sortierprogramme wie Autostakkert, Registaxx und Avistack selektieren die Bilder nach Schärfe und Kontrast. Ohne Dispersionskorrektor sind die Farbkanäle für Rot, Grün und Blau oft mehrere Bogensekunden gegeneinander versetzt, was die Qualitätsanalyse erschwert oder gar unmöglich macht. Selbst wenn eine SW-Kamera mit externen Filtersatz verwendet wird, bringt der ADC einen Qualitätsgewinn. Er ist jedoch bei Schwarzweiß geringer als bei einer Farbkamera.

Zum optimalen Öffnungsverhältnis für den ADC gibt es im Internet widersprüchliche Angaben. Wir haben Optiken zwischen f/5 und f/15 getestet und konnten keine Einschränkung feststellen. Bei guten Seeing war stets eine Verbesserung sichtbar. Sie war teilweise so dramatisch, das der Eindruck entstand, als wäre das Teleskop ausgetauscht worden.

Der ADC besitzt teleskopseitig eine 1,25 Zoll Steckhülse mit Filtergewinde. Wer den Lichtweg durch den ADC für die Projektion nutzen möchte, kann hier eine Wegkorrektor einsetzen. Dies macht besonders am Newton Sinn, da es sonst Probleme mit der Fokuslage geben kann. Okularseitig kann die 1,25Zoll-Hülse abgeschraubt werden. Darunter kommt ein T2-Gewinde zum Vorschein. Falls die Bauhöhe kritisch ist, kann hier eine Kamera direkt aufgeschraubt werden.

Die notwendige Spreizung der beiden Stellschrauben verdoppelt sich mit der Halbierung des Öffnungsverhältnis. Sie ist also bei f/10 doppelt so groß wie bei f/5. Bei f/15 war die Spreizung beim 15 Grad hohen Mars beim Maximalwert angekommen. Es gibt also einen ausreichenden Stellbereich für alle Beobachtungen die von Mitteleuropa aus sinnvoll möglich sind. Die nachfolgenden Aufnahmen zeigen einige Bilder die ohne ADC in dieser Qualität nicht möglich gewesen wären.