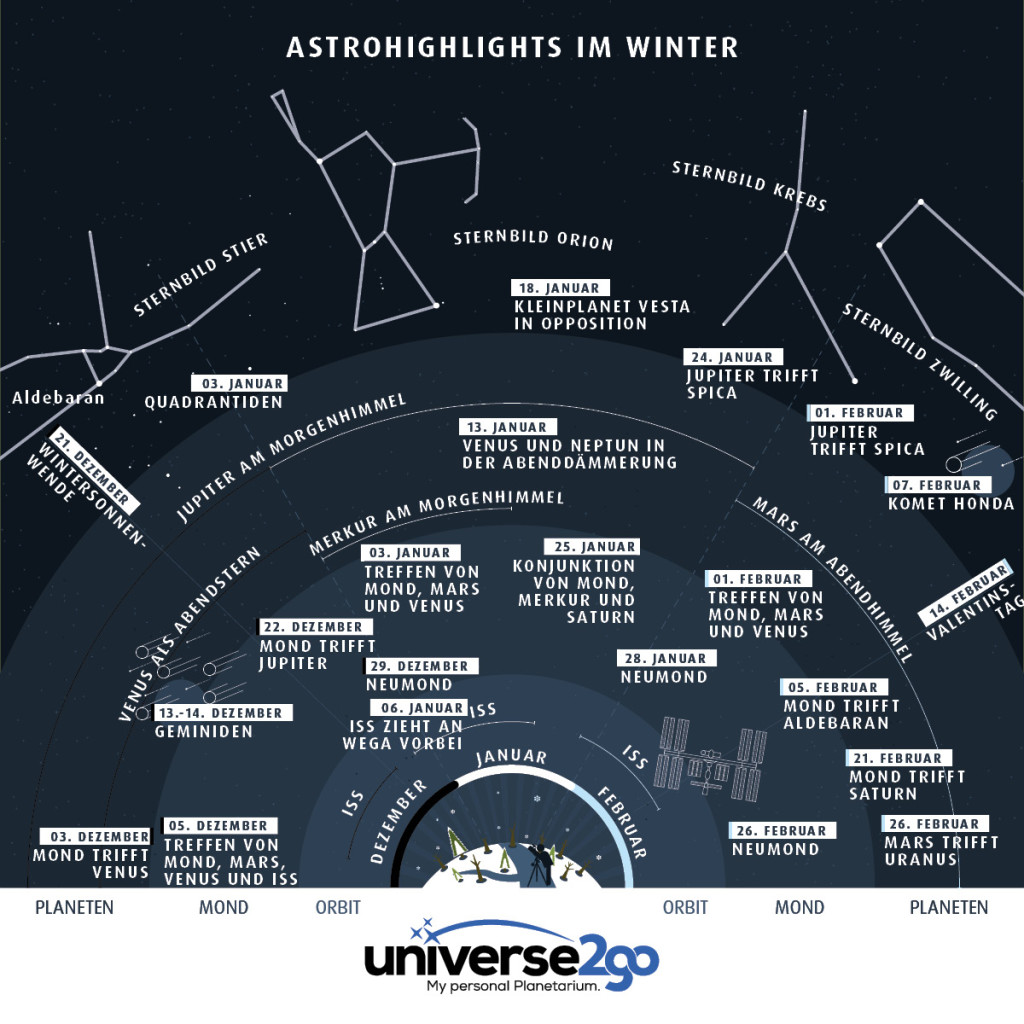

Schaut man derzeit nach Sonnenuntergang in Richtung Südwesten, präsentiert sich die Venus als heller Abendstern. Die Rolle als Abendstern spielt der Planet immer dann, wenn er östlich von der Sonne steht. Die Venus folgt also der Sonne und leuchtet so nach Sonnenuntergang als sehr heller „Stern“ knapp über dem Horizont.

Am kommenden Samstag gesellt sich noch die schmale Sichel des Mondes zum Abendstern. Zusammen mit dem hellen Stern Altair im Sternbild Adler und dem Mars ergibt sich ein reizvoller Himmelsanblick, hier simuliert mit der Planetariumssoftware Stellarium:

Himmelsanblick am Samstagabend

Ihre Rolle als Abendstern wird die Venus im Dezember noch weiter ausbauen. Am Ende des Monats geht sie erst vier Stunden nach der Sonne unter.

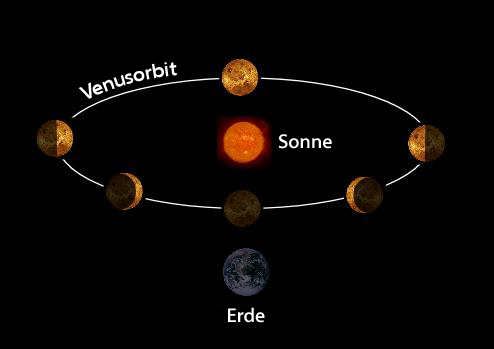

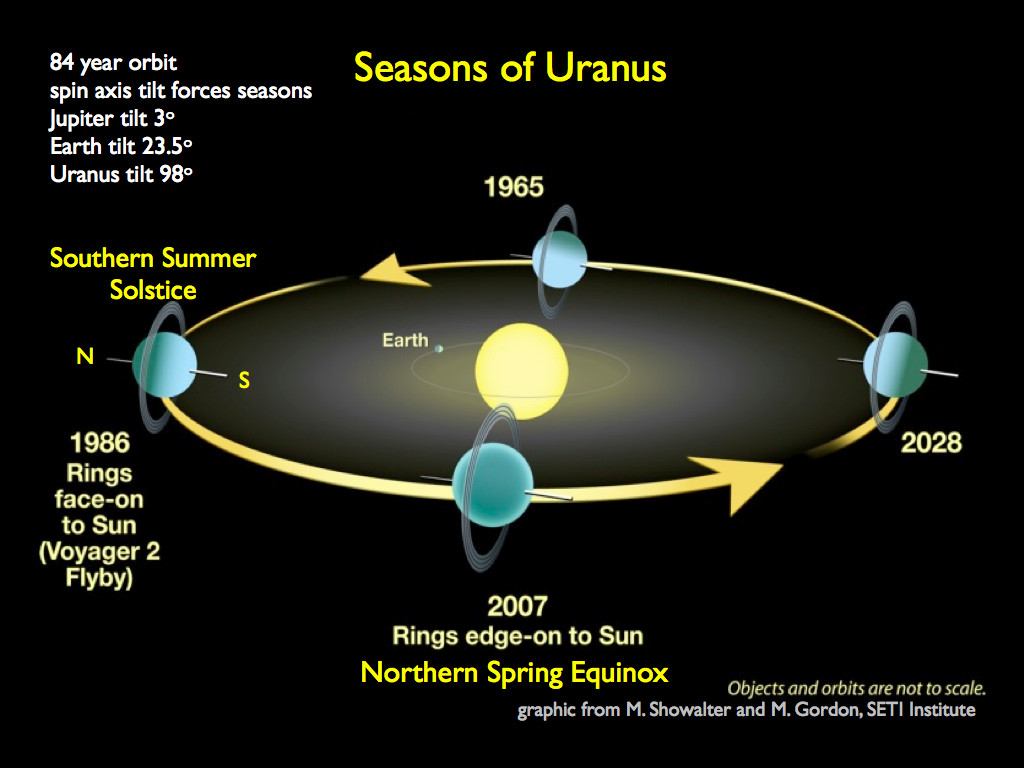

Wer mit einem Teleskop ausgerüstet ist, kann eine Gemeinsamkeit der beiden eigentlich sehr verschiedenen Himmelskörper Mond und Venus erkennen: Beide zeigen Phasen. Aus unserer Perspektive sehen wir nur einen Teil der von der Sonne beleuchteten Hemisphäre von Mond und Venus. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, die Phasen der Venus im Laufe eines Venusjahrs fotografisch zu dokumentieren, wie in diesem Beispiel:

Die Phasen der Venus. Copyright: Statis Kalyvas – VT-2004 programme

Die Fotografie der vollen Venus und der schmalen Venussichel setzt allerdings die Beobachtung am Tage voraus. Das sollten nur erfahrene Beobachter versuchen, denn es ist immer sehr gefährlich, mit einem Teleskop die Sonne zu beobachten!

Benutzt man für die Fotografie stets die gleiche Ausrüstung, erkennt man auch, dass die voll beleuchtete Venusscheibe deutlich kleiner ist, als die schmale Venussichel.

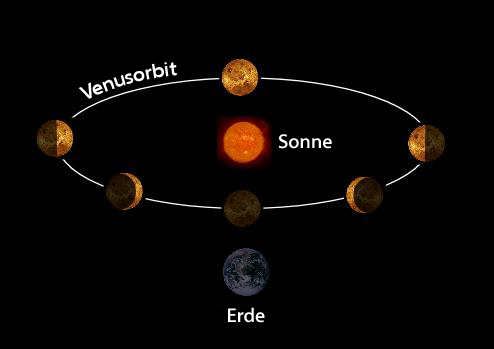

Sowohl die Phasen der Venus, als auch ihr veränderliche Durchmesser erklärt sich zwanglos aus unserer Beobachterposition. Steht die Venus aus unserer Sicht hinter der Sonne (obere Konjunktion) ist das Planetenscheibchen klein, aber voll beleuchtet. Wandert die Venus zwischen uns und der Sonne, wächst das Scheibchen im Durchmesser, doch sehen wir dafür weniger von der beleuchteten Hemisphäre:

Venusorbit. Quelle: Wikipedia

Der italienische Physiker Galileo Galilei war einer der ersten Gelehrten, der ein Teleskop zur Himmelsbeobachtung benutze. Er beobachtete die Venus und ihre Phasengestalt im Jahre 1610: „Die Mutter der Liebe ahmt die Gestalten der Mondgöttin nach.“ Für ihn war diese Beobachtung ein Beleg für das heliozentrische System, denn in einem rein geozentrischen Weltbild, bei dem sich Sonne und Venus um die Erde bewegen, ist dieses Phänomen nicht zu erklären.

Die Grafik oben suggeriert, dass die Venus bei jedem Umlauf um die Sonne vor der Sonnenscheibe vorbei zieht. Da die Umlaufbahn der Venus aber um 3,4° gegenüber der Erdbahn geneigt ist und die Sonnenscheibe nur 0,5 Winkelgrade groß ist, kommt es nur sehr selten zu solch einen Venustransit. Der nächste wird erst im Jahre 2117 stattfinden.

Nach Sonne und Mond ist die Venus der hellste Himmelskörper. Dies liegt zum einen an ihrer relativen Nähe, zum anderen aber auch an ihrer hohen Albedo, also dem Rückstrahlvermögen: Die Venus reflektiert fast 80% des einfallenden Sonnenlichts. Der Grund dafür ist die geschlossene Wolkendecke, die uns einen Blick auf die Oberfläche der Venus verwährt.

Die Kombination aus Wolken und Sonnennähe inspirierte die frühe Sciencefiction. Man stellte sich die Venus als eine feuchtheiße Dschungelwelt vor, zum Beispiel in den Venus-Romanen des Tarzan-Erfinders Edgar Rice Burroughs (1875-1950). Dabei konnte schon im Jahre 1932 mit spektroskopischen Methoden Kohlendioxid in der Venusatmosphäre nachgewiesen werden. So war also schon zur Zeit der Venus-Romane klar, dass der Treibhauseffekt für Temperaturen auf der Venus sorgt, die selbst für Dschungelbewohner zu viel sind. Die endgültige Bestätigung brachte die sowjetische Raumsonde Venera 7. Diese landete im Jahre 1970 auf der Venus und maß eine Temperatur am Boden von 475° Celsius bei einem Luftdruck von 90 bar. Gerade mal 23 Minuten hielt der Lander diesen Bedingungen stand. Die Venus ist eine heiße Hölle!

Die erste Kartographie des Venus-Globus gelang 1990 der amerikanischen Raumsonde Magellan. Mittels Radarstrahlung durchdrang die Sonde die geschlossene Wolkendecke und tastete den Venusboden ab. Aus diesen Daten erzeugen Astronomen Ansichten der Venus wie diese:

Copyright: NASA

Auch wenn sich die NASA-Wissenschaftler bei der Farbgebung von den Bildern der sowjetischen Venera-Sonden inspirieren liesen, sollte man nicht vergessen, dass solche Radarkarten nicht dem entsprechen, was wir mit unseren Augen sehen. Die Venus ist ein wolkenverhangener Planet, der bis heute sein wahres Antlitz verborgen hält.

Zurück zum Mond am Samstagabend: Auch ein Blick auf die schmale Mondsichel ist sehr reizvoll, da die auf dem Mond flach stehende Sonne lange Schatten wirft und so Krater und Berge deutlich hervortreten lässt.

Der mit Stellarium simulierte Anblick in einem Celestron C8-Teleskop mit dem Standardokular des Lieferumfangs zeigt die aktuelle Mondphase:

Mond im Okular

Im 26mm-Okular füllt der Mond das Blickfeld fast ganz aus, was allerdings in der Wirklichkeit sehr viel schöner aussieht, als in der Simulation. Natürlich erlaubt die Optik des Teleskops viel höhere Vergrößerungen, verwenden Sie einfach ein kurzbrennweitiges Planetenokular.

In dem Bild erkennt man deutlich als dunklen Fleck das Meer der Gefahren (Mare Crisium). Dieses mit dunkler Lava geflutete Becken hat einen Durchmesser von etwa 550 Kilometer. Mit dem Kartenset moonscout kann man sehr gut die markantesten Mare, Krater und Gebirge auf dem Mond identifizieren, die bei dieser niedrigen Vergrößerung bereits sichtbar sind. Das Kartenset ist zum Beispiel auch dann sehr gut geeignet, wenn Sie den Mond einfach immer wieder gerne mit der Spiegelreflexkamera fotografieren.

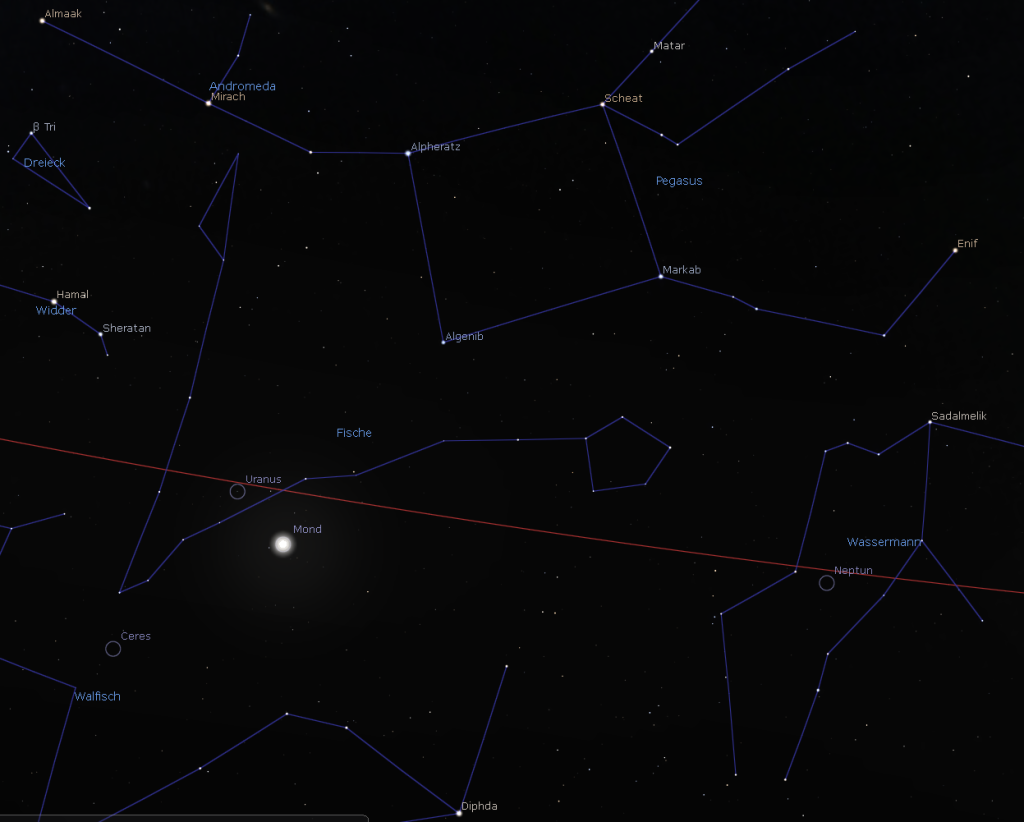

Auf seiner Wanderung über den Nachthimmel begegnet der Mond am Samstag zuerst der Venus, am Montag dem Mars und am Dienstag dem fernen Planeten Neptun.